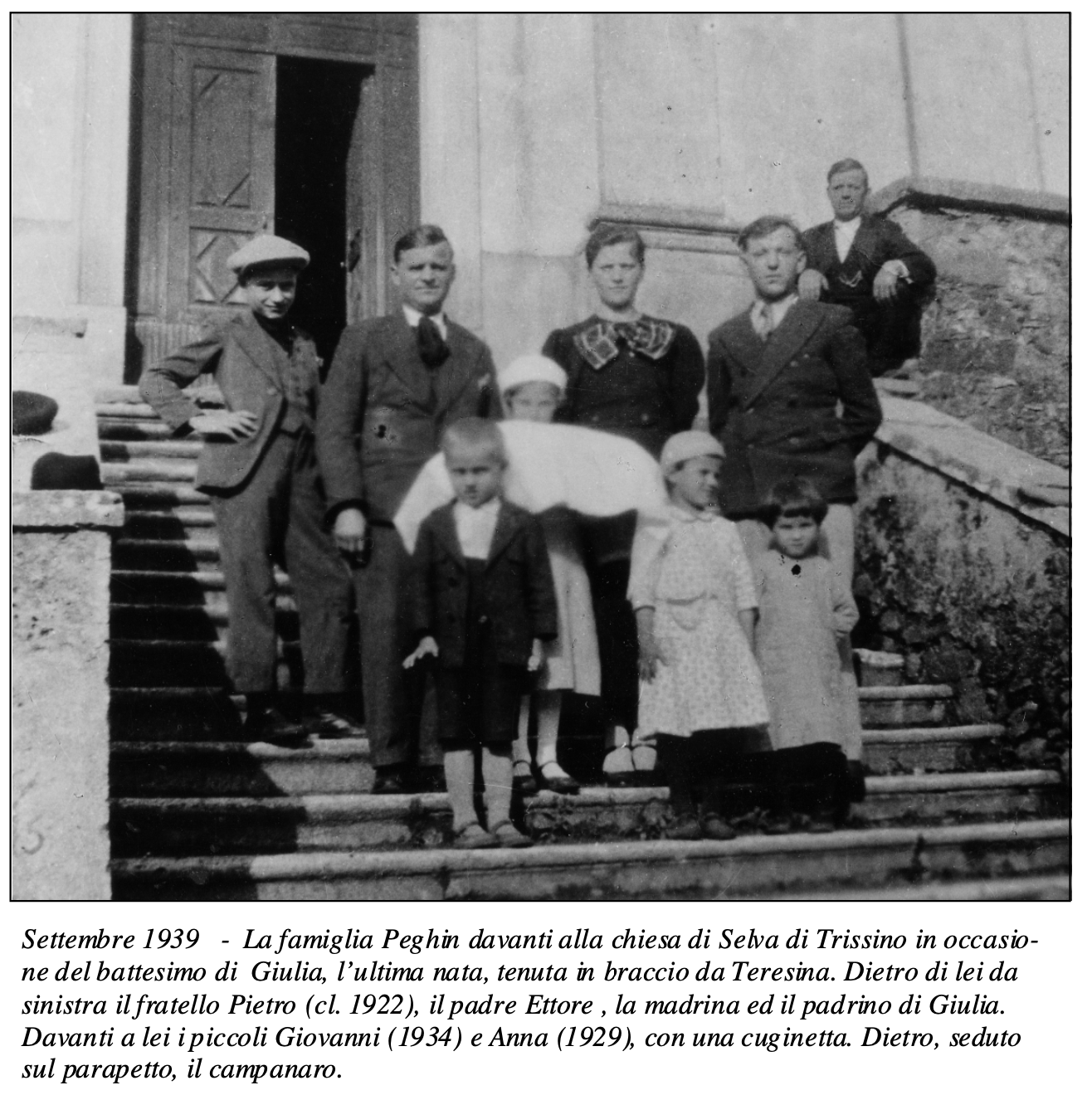

Il calvario della famiglia Peghin

La morte del padre Ettore

La morte del padre era avvenuta qualche settimana prima che «Wally» ne apprendesse la notizia. Tutto era successo infatti il 26 marzo 1945. Quella mattina arrivarono a Selva un gruppo di 35 camice nere, comandato dal solito Emilio Tomasi(55) e guidato dalla famigerata «Katia».

(55) Tomasi Emilio fu Domenico, nato a San Benedetto di Trissino il 15 settembre 1905. Ragioniere al Magazzino della Lana a Valdagno. Al tempo del partito nazionale fascista (P.N.F.) faceva parte della “Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale” e nell’aprile del 1935 rispondeva al primo avviso di arruolamento volontari per l’Africa Orientale con la 42a Legione Berica per la Divisione Tevere. Fu commissario prefettizio e podestà a Cornedo. Dopo l’instaurazione della Repubblica di Salò, verso metà di novembre 1943, il Tomasi fu nominato reggente del fascio di Valdagno, incarico che gli venne confermato con votazione nell’assemblea dell’8 dicembre 1943. Diviene poi ispettore di zona e il 3 febbraio 1944 venne nominato comandante mandamentale del centro di arruolamento al P.F.R.. Da allora ebbe in mano le leve più importanti del potere fascista di Valdagno e della vallata. Il 23 luglio 1944 fu annunciata la costituzione della Brigata Nera “Turcato”, che era la IVa compagnia di Valdagno della 22a brigata Nera “A. Faggion” di Vicenza. Tomasi ne fu il comandante e le sue terribili azioni iniziano nel mese di agosto 1944, proprio con la distruzione dell’Albergo Belvedere di Selva di Trissino, di proprietà di Pietro Rigodanzo, padre di “Catone”. Alla Liberazione il Tomasi fu catturato il 26 aprile 1945 mentre tentava la fuga sulla strada che porta alla contrada Meggiara, e poi fu rinchiuso negli scantinati di Villa Masci (ora Villa Serena) insieme ad altri fascisti. Alle ore 18 di lunedì 30 aprile 1945 fu portato al campo sportivo (Stadio dei Fiori) e messo al muro insieme a Italo Capovilla e Luigi Andrighetto di fronte alle tribune colme di gente. I tre furono fucilati dal plotone di esecuzione composto da partigiani della “Stella” (notizie tratte da V. NORI , La Brigata Nera , cit.).

Della squadra facevano parte anche noti brigatisti di Cornedo tra cui il “Cagnaro”(56) e il “Majaro”(57). Trascinavano con loro tre prigionieri che portavano i segni evidenti delle torture e delle sevizie subite(58).

(56) Zattera Giovanni, fu Giovanni della classe 1923, detto “Cagnaro”, fu uno dei più esaltati fascisti e dei più feroci componenti la brigata nera “Turcato”. Partecipò a molti rastrellamenti e si macchiò di orrendi delitti, per i quali fu condannato a morte dalla Corte d’Assise il 9 gennaio 1946, sentenza confermata ai primi di aprile 1946 dalla Cassazione. Per le varie amnistie succedutesi, la sentenza capitale fu trasformata in vari modi fino a che lo Zattera dopo alcuni anni di detenzione, tornò a circolare liberamente. Morì nel 1991 (notizie anche da V. NORI , La Brigata Nera , cit.)

(57) Benincà Antonio fu Girolamo, della classe 1914 detto “Majaro” – Anche lui fu uno dei più feroci componenti la Brigata Nera “Turcato” e partecipò ai rastrellamenti di Bassano, di Castelfranco, di Castelgomberto e Gambugliano, dei Lovati e di Quargnenta, Piana e altri. Come Zattera Giovanni fu condannato a morte dalla Corte d’Assise il 9 gennaio 1946. Egli beneficiò in Cassazione di attenuanti e poi anche delle varie amnistie. E’ interessante rilevare che il Benincà, dichiarandosi pentito, chiese la grazia al re Umberto II° di Savoia, che gli fu rifiutata con una lettera che riportava tra l’altro, quanto segue: «…Era un gregario senza grado o prestigio personale. Svolse attività nella Brigata Nera di Valdagno per la sua ignoranza e perché spinto dal bisogno della sua numerosa famiglia a carico. Non si è in grado di riferire se sia stato indotto al delitto o l’abbia commesso per innato istinto sanguinario. È da presumere però che, tenuto conto della sua ignoranza, abbia di molto influito su di lui l’ascendente del comandante della brigata nera. Un atto di sovrana clemenza nei suoi riguardi non sarebbe accolto favorevolmente dal pubblico, che ricorda tutt’ora le prepotenze commesse dal Benincà. Si ha soltanto commiserazione per i figli innocenti.» Il Benincà, infatti, era nullatenente, operaio e padre di otto figli. (notizie tratte da V. NORI , La Brigata Nera , cit.)

(58) Essi erano erano i partigiani Antonio Pana “Libero”, nato a Montecchio Maggiore, ma residente ad Arzignano; Vito Pagano originario di Agrigento, di cui non si conosce il nome di battaglia; del terzo, anche lui siciliano, non si conosce invece il nome anagrafico, mentre sappiamo che il suo nome di battaglia era “Dardo”. Erano stati catturati durante un rastrellamento effettuato due giorni prima, il 24 marzo 1945, nella contrada Fochesati di Sopra, che si trova tra Campanella di Altissimo e Alvese. Con i tre fu catturato anche Giuseppe Castagna “Rosetta” originario di Recoaro, 23 anni, capopattuglia. “Rosetta”, trascinato fuori dal nascondiglio con gli altri tre, ebbe il coraggio di dire ai compagni: “Non parlate! … La morte piuttosto che tradire!”. Queste parole gli costarono la vita. I fascisti lo legarono ad un albero, al margine del bosco e senza processo, dopo alcune sevizie che non ottennero da quell’eroe nessun atto di debolezza, lo finirono a colpi di mitra. I brigatisti, sciolto il cadavere, lo abbandonarono ai piedi dell’albero e ripeterono la solita perquisizione in contrada, che fruttò di che fare un lauto pranzo e si avviarono per consumarlo alla trattoria in località Pini, appena fuori Altissimo. Gli altri tre partigiani catturati furono poi portati a Valdagno e rinchiusi nel granaio di Palazzo Festari, che era diventato una specie di camera di tortura. Qui per due giorni furono sottoposti ad un durissimo interrogatorio, prima di essere condotti a Selva di Trissino.

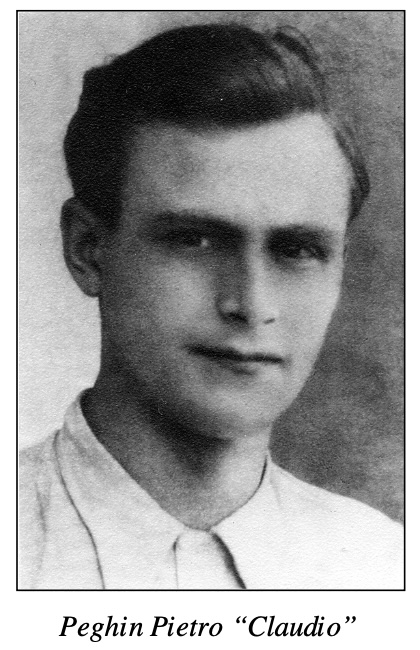

I fascisti erano saliti a Selva perché avevano saputo che tra le macerie dell’Albergo Belvedere, da loro stessi incendiato, era stato ricavato un buco nel quale si nascondeva il fratello di «Wally», Pietro Peghin «Claudio». Non si sa se quell’informazione fu frutto di una spiata o di un cedimento di qualcuno dei tre partigiani che quella mattina avevano condotto con loro e che nei giorni prevedenti avevano sottoposto a tortura. Quello che è certo è che i fascisti arrivarono a Selva a botta sicura.

Circondarono quindi le macerie dell’albergo in modo che nessuno potesse scappare e cominciarono a gettarvi delle bombe a mano. «Claudio» si difese strenuamente, ingaggiando contro di loro una vera battaglia durante la quale ferì al fianco un milite con un colpo di pistola. Allora i fascisti andarono nella vicina casa dei Peghin e letteralmente tirarono giù dal letto, perché malato, il padre di «Claudio», Ettore che allora aveva 56 anni, e lo trascinarono fuori vicino alle macerie. Presero anche molti ostaggi tra cui gli altri familiari di «Claudio», la madre la sorella e i fratellini, e li rinchiusero all’interno delle scuole.

Circondarono quindi le macerie dell’albergo in modo che nessuno potesse scappare e cominciarono a gettarvi delle bombe a mano. «Claudio» si difese strenuamente, ingaggiando contro di loro una vera battaglia durante la quale ferì al fianco un milite con un colpo di pistola. Allora i fascisti andarono nella vicina casa dei Peghin e letteralmente tirarono giù dal letto, perché malato, il padre di «Claudio», Ettore che allora aveva 56 anni, e lo trascinarono fuori vicino alle macerie. Presero anche molti ostaggi tra cui gli altri familiari di «Claudio», la madre la sorella e i fratellini, e li rinchiusero all’interno delle scuole.

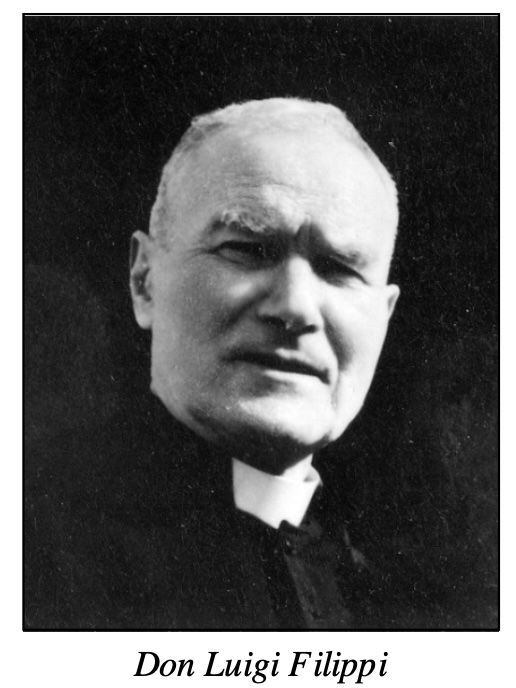

Tra gli ostaggi c’era anche il parroco Don Luigi Filippi e c’era il cornedese Gino Lovato, che era stato preso ancor prima dai brigatisti mentre stava salendo per la valle dell’Arpega per andare a far visita ad Amedeo Marcheluzzo suo compagno di prigionia in Germania.

In quella situazione i fascisti intimarono a «Claudio» di arrendersi e di uscire allo scoperto. Egli allora capì che non aveva via di scampo, sia perché c’era lì suo padre e poi perché era ferito anche se in modo non grave, dai proiettili e dalle schegge delle bombe lanciate contro di lui.

Decise allora di uscire dal suo nascondiglio. Venne fuori con la pistola in una mano e nell’altra una bomba a mano. Gli ordinarono di consegnare le armi a suo padre.

«Claudio» disse che gli avrebbe consegnata la pistola, ma non la bomba, perché ne aveva tolta la sicura. Gli intimarono allora di gettare la bomba tra le macerie. Ma egli invece la gettò davanti a sé, iniziando a correre incontro ai fascisti, forse convinto che sarebbe morto così per lo scoppio della bomba o sotto i loro colpi.

La bomba infatti scoppiò con grande fragore, ma non recò danno a nessuno, nemmeno a «Claudio», il quale , approfittando di quell’attimo di sbandamento, passò tra i fascisti, ruppe l’accerchiamento e si diresse di corsa verso la chiesa. Pur bersagliato da innumerevoli colpi di arma da fuoco, più volte colpito, riuscì a oltrepassare la chiesa e a gettarsi giù per la valle dell’Arpega. I fascisti lo inseguirono. Lo videro correre e rotolare giù nel prato fino in fondo, alla Casa Rossa, ma poi lo persero di vista.

Il fuggitivo fu soccorso da una donna che stava raccogliendo la legna della potatura delle viti. Lo nascose in una vasca dell’acqua, che era vuota e che coprì con fascine. Appena in tempo, perché arrivarono i fascisti che presero tutte le persone di quella famiglia e, per avere da loro informazioni, le misero al muro minacciandole con le armi.

Tra gli inseguitori c’era anche il fascista rimasto ferito durante lo scontro, il quale non aveva fatto molto caso alla ferita, ritenendola di lieve entità. Invece la sua situazione si aggravò improvvisamente e proprio in quel momento si sentì male.

Così i fascisti furono costretti a interrompere la caccia al fuggitivo per poter portare con urgenza il ferito dal medico. Dopo un po’ «Claudio» fu tirato fuori dalla vasca da Benedetto Rubega(59). Aveva perso molto sangue, ma riuscì a salvarsi anche se sui vestiti furono poi contati 47 buchi (60): schegge e pallottole non l’avevano colpito in parti vitali.

(59) Benedetto Rubega era il padre del partigiano Alvise Rubega “Samba”, che era caduto in combattimento ai Battistini di Piana il 9 settembre 1944. ( cfr. V.NORI , La Brigata Nera , cit., pag. 45).

(60) Il Parroco di Selva, Don Luigi Filippi, nel Chronicon della parrocchia scriveva: «La giacchetta porta più di quaranta buchi di pallottola e ha anche i calzoni tutti traforati: le palle arrivate rompevano sangue e cadevano a terra, nessuna si è infiltrata all’interno e sì che erano partite da pochi metri di lontananza. I buchi al vestito li ho constatati anch’io…».

I fascisti tornarono a Selva e, per la fretta, lasciarono andare tutti gli ostaggi. Trattennero solo Peghin Ettore. Fecero finta di andarsene portandolo con loro. Ma giunti all’angolo delle scuole, le camice nere si girarono e vigliaccamente gli spararono.

I brigatisti erano saliti a Selva in trentacinque per catturare un solo partigiano, che invece era riuscito a fuggire, così sfogarono la loro rabbia uccidendone crudelmente il padre, ancorché anziano e malato. All’udire gli spari gli altri tre figli corsero in quella direzione, ma i fascisti spararono una raffica anche contro di loro. Il maschietto, Giovanni, che allora aveva poco più di dieci anni, rimase ferito ad una gamba e si gettò, per ripararsi, tra le macerie dell’albergo. Alla piccola Giulia di 5 anni venne l’itterizia per lo spavento. L’altra figlia Anna, assistette il padre negli ultimi istanti, reggendoli la testa, nella quale erano penetrate le pallottole fasciste. I brigatisti, incuranti della tragedia che avevano causato e presi dalla fretta per il loro camerata ferito, proseguirono la loro strada dirigendosi verso Cornedo, trascinandosi dietro i tre poveri partigiani che avevano portato quel mattino da Valdagno. Ma, dopo un centinaio di metri, arrivati alla cabina elettrica, si fermarono e li fucilarono a freddo, tutti e tre, come probabilmente avevano programmato fin dall’inizio.

I fascisti quel giorno lasciarono a Selva di Trissino quattro morti (61).

(61) Il Parroco Don Luigi Filippi nel Chronicon della parrocchia scriveva ancora: «Fu in questa occasione che la vita del parroco fu in pericolo. Lo si chiamò davanti al comandante (Tomasi) che gli rivolse parole dure, villane e minatorie, perché parteggiava coi fuori legge, teneva con essi comizi. ecc. e che dovrebbe denunciare. Allora perquisizione minuta in canonica, fucilazione dei tre partigiani e del borghese e quasi del parroco».

(61) Il Parroco Don Luigi Filippi nel Chronicon della parrocchia scriveva ancora: «Fu in questa occasione che la vita del parroco fu in pericolo. Lo si chiamò davanti al comandante (Tomasi) che gli rivolse parole dure, villane e minatorie, perché parteggiava coi fuori legge, teneva con essi comizi. ecc. e che dovrebbe denunciare. Allora perquisizione minuta in canonica, fucilazione dei tre partigiani e del borghese e quasi del parroco».

Teresina «Wally» seppe poi che «Katia», prima dell’esecuzione del padre Ettore, ebbe modo di dirgli che lei sapeva dove si nascondeva quella sua figlia partigiana e che sarebbe andata a prenderla e l’avrebbe ammazzata lei stessa, con le sue mani. Il povero Ettore quindi, non sapendo che «Claudio» era riuscito a fuggire, morì con la convinzione che suo figlio fosse stato ucciso e che la stessa fine avrebbe fatto anche la figlia.

Ciò fece in modo che egli, in un certo senso, si rassegnasse alla morte perché non ebbe nessuna reazione, né mise in atto alcun cenno di ribellione. Per fucilarlo lo avevano condotto dietro all’edificio delle scuole e in quel momento, se avesse voluto, avrebbe potuto tentare anche lui la fuga, ma non lo fece e subì l’esecuzione con grande dignità. Teresina «Wally» seppe anche che il Tomasi, comandante di quella ignobile spedizione, meravigliato del fatto che «Claudio» fosse riuscito a fuggire nonostante la gragnola di colpi di cui era stato bersagliato, ebbe a chiedere alla madre se il figlio in quell’occasione portasse un busto di ferro. La signora Peghin non esitò a rispondergli con orgoglio: «Mio figlio Pietro porta il busto che gli ho fatto io! ».

Infine, per la cronaca, da quanto Teresina «Wally» è riuscita a ricostruire nel dopoguerra, pare che il fascista ferito quel giorno non riuscì a sopravvivere.

Le sofferenze precedenti

Così morì il padre(62), ma quella tragedia fu solo l’ultimo atto di una serie di angherie, soprusi, intimidazioni e sofferenze subite da quella famiglia.

(62) “Wally” non fu presente all’uccisione del padre. Tuttavia la versione da lei fornita corrisponde certamente ai fatti, sia perché lei li ha appresi dai famigliari (madre, fratelli e sorelle) che hanno vissuto direttamente la tragedia, sia perché essi corrispondono ai documenti ufficiali, come riportati in G.ZORZANELLO – M. DAL LAGO, Sempre con la morte in gola , cit., pagg. 227-230.

La casa dei Peghin, come detto, era costantemente sorvegliata e la rete di spie funzionava veramente bene, come dimostra il fatto che anche quella volta in cui «Wally» era ritornata a casa dal padre accompagnata dall’amica Ida Storti, poco dopo la partenza delle due donne, arrivarono subito i fascisti. In quella occasione, per fortuna, si limitarono ad una semplice perquisizione.

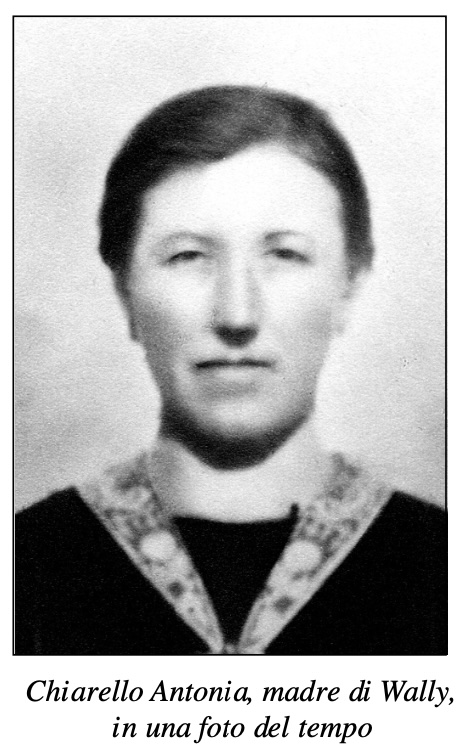

Ma non fu sempre così: la famiglia Peghin pagò a caro prezzo il suo antifascismo, la sua voglia di libertà, di giustizia e di pace. Durante il rastrellamento del 9 settembre 1944 i fascisti entrarono nella casa per arrestare il padre di «Wally», Ettore Peghin.

Prima di portarlo via, razziarono quanto c’era da prendere compresi i gioielli e la scorta di cuoio appena comperato. Egli come noto faceva il calzolaio. Al momento della cattura indossava una camicia nera perché era più adatta al suo mestiere. I fascisti lo portarono a Valdagno e qui non ritenendolo degno di portare quella camicia, gliela strapparono di dosso e lo bastonarono con violenza. Lo mandarono poi a Recoaro dove rinchiuso in prigione, fu però costretto a riparare le loro scarpe.

La madre di «Wally», in apprensione per le sorti del marito, non sapendo a chi rivolgersi, interessò un cugino di Vicenza. Costui intervenne presso le autorità, facendo presente che Ettore aveva una famiglia numerosa e che essa, reggendosi esclusivamente sulle entrate procurate dal lavoro del capofamiglia, si trovava ora in gravi difficoltà economiche. Il suo intervento dovette essere stato molto pregnante perché, dopo qualche giorno, il padre di «Wally» fu liberato.

La madre di «Wally», in apprensione per le sorti del marito, non sapendo a chi rivolgersi, interessò un cugino di Vicenza. Costui intervenne presso le autorità, facendo presente che Ettore aveva una famiglia numerosa e che essa, reggendosi esclusivamente sulle entrate procurate dal lavoro del capofamiglia, si trovava ora in gravi difficoltà economiche. Il suo intervento dovette essere stato molto pregnante perché, dopo qualche giorno, il padre di «Wally» fu liberato.

Mentre Ettore era ancora in prigione, i fascisti di Trissino, volendo forse tendere un’imboscata anche alla madre di «Wally», le mandarono a dire che doveva recarsi a Valdagno. La signora Antonia aveva capito di essere oggetto di troppe attenzioni da parte di quei militi, per cui, non sapendo come comportarsi, pensò bene di chiedere in segreto consiglio al Parroco. Questi molto saggiamente la dissuase e così essa evitò di presentarsi all’appuntamento.

Ma ben presto dalle buone passarono alle cattive. Nell’autunno venne a prenderla il capitano Fiori con i suoi camerati, con l’intenzione di portarla a Montecchio Maggiore. Stavano per rinchiuderla nei sotterranei, proprio quelli dove era stata rinchiusa e torturata con la corrente elettrica la madre dei Camerra(63), quando suonò l’allarme aereo e cominciò un forte bombardamento. Tutti sono corsi verso i rifugi e in quella confusione la madre di «Wally» riuscì a svincolarsi e a cavarsela fuggendo in mezzo alle bombe.

(63) La famiglia Camerra di Santa Trinità di Montecchio Maggiore fu tutta schierata col movimento partigiano. Fu Gelsomino Camerra “Diavolo” ad avvicinare i cinque marinai che collaborarono per il Disarmo della Marina, a mettere a disposizione la sua abitazione per l’impresa. Purtroppo cadde in un’imboscata il 30.9.1944. I fratelli Giglio, Luigina, Bruno e Nazzareno furono anch’essi partigiani combattenti con i nomi di battaglia di “Inferno”, “Anita”, “Sigaretta” e “Fiammifero”. (Notizie tratte da M. FAGGION E G. GHIRARDINI, Figure della Resistenza Vicentina, cit., pag.94)

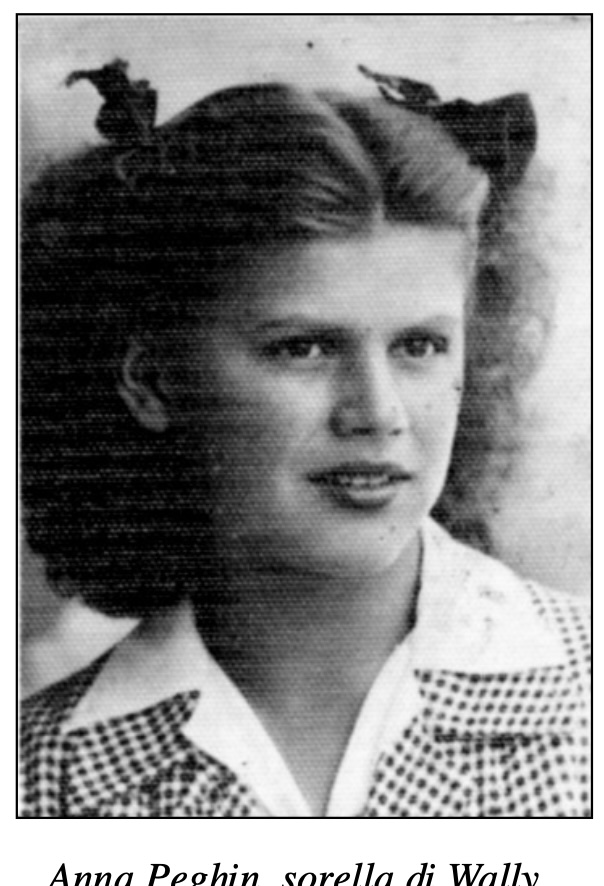

Fu lo stesso capitano Fiori qualche tempo dopo a trarre in arresto anche Anna, la sorella di «Wally», che allora aveva 15 anni. Mentre la stavano portando via il Parroco di Selva, Don Luigi Filippi, corse dietro ai fascisti gridando loro che avevano sbagliato persona: quella ragazza non era Teresina, ma la sorella più piccola. Ad essi non restò che fingere di aver sbagliato e di lasciare libera la giovane. La famiglia di «Wally» ha molto sofferto e rischiato tanto, non solo a causa dei fascisti, ma anche per fatti riguardanti gli stessi partigiani.

Fu lo stesso capitano Fiori qualche tempo dopo a trarre in arresto anche Anna, la sorella di «Wally», che allora aveva 15 anni. Mentre la stavano portando via il Parroco di Selva, Don Luigi Filippi, corse dietro ai fascisti gridando loro che avevano sbagliato persona: quella ragazza non era Teresina, ma la sorella più piccola. Ad essi non restò che fingere di aver sbagliato e di lasciare libera la giovane. La famiglia di «Wally» ha molto sofferto e rischiato tanto, non solo a causa dei fascisti, ma anche per fatti riguardanti gli stessi partigiani.

È noto infatti che vi furono dei contrasti tra la brigata partigiana autonoma, la “Pasubio”, comandata da Giuseppe Marozin «Vero»(64), che operava nella Valle del Chiampo e nel Veronese, e la brigata “Stella”, che operava nella confinante Valle dell’Agno. Questi contrasti non nascevano tanto e solo dalle diverse ispirazioni politiche e ideologiche, quanto da una vera e propria controversia circa la zona di influenza e di azione delle due formazioni. In particolare Marozin sosteneva che Montecchio Maggiore, essendo situata allo sbocco della Valle del Chiampo, era nella zona di sua giurisdizione, per cui vantava il diritto di far sue le armi conquistate dalla “Stella” durate la famosa azione del Disarmo del Presidio del sottosegretariato della Marina.

(64) Marozin Giuseppe “Vero”, nato ad Arzignano il 18.9.1915 da Sebastiano e da Micheletti Maria, comandante della brigata partigiana “Vicenza”, divenuta poi “Pasubio”, che operò nella Valle del Chiampo e nel Veronese. Su di lui e sulle vicende della sua formazione esiste una vasta bibliografia. La sua formazione fu disarticolata dal rastrellamento del 9-12 settembre 1944 ed egli, con alcuni fedelissimi, si trasferì nel milanese.

Questa controversia non fu solo verbale ma si concretizzò anche in veri e propri colpi di mano, che portarono al disarmo di alcune pattuglie, ora dell’una ora dell’altra parte. Sulle pendici del monte Faldo, lungo il cui crinale scorreva la linea di demarcazione tra le Valli dell’Agno e del Chiampo, era situato un “Cason” di proprietà della nonna di «Wally», usato nei mesi estivi per il ricovero del bestiame portato al pascolo in montagna. In quel “Cason” venivano sovente ospitati anche i partigiani della “Stella”. E fu proprio quel fabbricato che un giorno divenne il centro di un vero e proprio scontro tra le due formazioni, durante il quale fu incendiato. Vi rimasero bruciate due mucche ed una morì successivamente di cancrena, con grave danno morale e materiale per i proprietari(65).

(65) Verosimilmente quei fatti si svolsero il giorno 19 agosto 1944. Quello che è avvenuto è stato “più che un incontro un vero e proprio scontro armato”, tra Marozin accompagnato dalla sua pattuglia personale e il comando della “Stella” accompagnato da due battaglioni, uno dei quali il “Romeo” comandato da “Armonica”. La “Stella” stava intervenendo in favore della popolazione di Nogarole terrorizzata dagli uomini del Marozin. Qualche giorno prima, il 15.8.44, il CLN provinciale con votazione unanime dei 4 partiti rappresentati (PCI, DC, P.d’A., PSI), aveva disposto la condanna a morte nei confronti dello stesso Marozin, affidandone l’esecuzione alla “Stella”, che però in quell’occasione preferì trattare dato che, dopo circa un quarto d’ora di fuoco, gli uomini di Marozin alzarono bandiera bianca. Esito dello scontro: “Un nostro garibaldino fu leggermente ferito, una baita, con del bestiame, andò bruciata, danno di gravità morale ben superiore a quello materiale” . (Notizie tratte da G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit. ).

Unico fatto positivo è che ai Peghin non fu bruciata la casa nemmeno durante il rastrellamento nel quale è stato dato fuoco a tutto il centro di Selva. Ma come sappiamo, questo non è stato un privilegio perché i fascisti lasciavano intatte le abitazioni delle famiglie di coloro che erano noti come partigiani perché speravano sempre di poterli catturare quando fossero tornati a casa e forse anche per creare divisioni e rancori tra la popolazione nei riguardi degli stessi partigiani. Non era quindi per pietà che la casa di Ettore fu risparmiata, perché non ebbero pietà nemmeno del povero Giovanni Lupinelli che era mutilato di una mano ed aveva dodici figli: portarono in carcere anche lui e gli bruciarono la casa. Ettore allora, avendo compassione per questa famiglia gettata su una strada, la accolse ospitandola nel proprio granaio. Ettore non era un uomo di chiesa, ma era molto stimato anche dal parroco perché era una persona corretta e generosa.

Vai al libro di Giorgo Fin “Teresa Peghin”

Articoli collegati:

- Anna Peghin (1929-2009) 27 Gennaio 2009

- Teresa Peghin: La liberazione 24 Marzo 2025

- Teresa Peghin, la partigiana "Wally" se n'è andata oggi 7 marzo 2025 assistita dalle figlie e figli 7 Marzo 2025