Al Comitato Regionale Partigiano di Padova

Prima missione a Padova

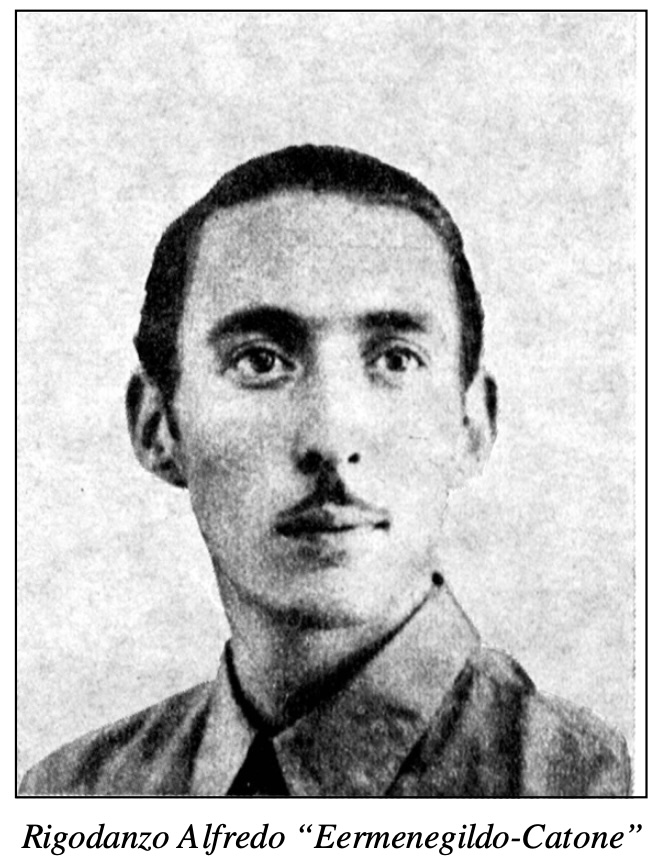

La prima missione svolta da «Wally» a Padova avvenne tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto del 1944. Fu Rigodanzo Alfredo «Catone» ad ordinarle di recarsi in quella città. Doveva incontrarsi con una persona che avrebbe facilmente individuato perché avrebbe tenuto in mano la rivista “La Domenica del Corriere”. Il luogo fissato per l’incontro era il piazzale davanti alla facciata della Basilica del Santo.

«Wally», ricevuto da «Catone» il denaro necessario per il viaggio, partì col treno e, giunta a Padova, si recò alla Chiesa di S. Antonio, davanti alla quale si pose in attesa tenendo anche lei in mano “La Domenica del Corriere”.

Aspettò un paio d’ore e poi arrivò in bicicletta un uomo, alto, di circa 50 anni, che le si avvicinò: costui non aveva la rivista, ma chiese a «Wally» se fosse quella de “La Domenica del Corriere”. Con un cenno rispose di sì. Allora le chiese di seguirlo e la accompagnò in un appartamento di un palazzo nel centro. «Wally» consegnò il materiale che recava con sé e poi aspettò di riceverne dell’altro da recapitare ai partigiani della “Stella”. In quell’appartamento operava una certa Tamara, una signora originaria di Schio che apparentemente acquistava e vendeva materiale al mercato nero. In realtà essa era una partigiana e «Tamara» era il suo nome di battaglia. «Wally» ricevuto il materiale che aspettava, lasciò l’appartamento, riprese il treno e ritornò a casa a Selva di Trissino, senza alcun inconveniente.

«Wally» non lo sapeva, ma quel viaggio a Padova era stato progettato soprattutto perché imparasse la strada e perché i componenti del Comitato Regionale la potessero in seguito riconoscere. Infatti era in programma per lei, di lì a poco, un altro viaggio a Padova, per svolgere una seconda missione particolarmente delicata, importante e quindi rischiosa. Una missione legata ad una temeraria “azione” partigiana avvenuta tra il 23 e 24 luglio 1944.

Il disarmo del Presidio della Marina di Montecchio Maggiore

In quella notte 47 partigiani dei battaglioni “Brill” e “Romeo”, in forza alla Brigata “Stella”, avevano attaccato il Presidio del Sottosegretariato della Marina di Montecchio Maggiore, sorprendendo nel sonno e disarmando 224 marinai. Asportarono oltre a una grande quantità di armi e di munizioni (38), anche 18 milioni di lire di allora, parte in titoli, parte in buoni e in denaro contante.

(38) Furono recuperati 206 fucili, 18 mitra, 22 casse di munizioni, 3 casse di bombe a mano e 27 pistole

La seconda missione di «Wally» a Padova consisteva appunto nel trasportare e consegnare quella somma, veramente notevole, al Comitato Regionale. Ma prima che ciò avvenisse, quella somma fu causa di sciagure e di rischi, da cui non fu esentata la stessa famiglia di «Wally». Il 22 agosto infatti i fascisti del battaglione “M” di Recoaro vennero a Selva di Trissino col preciso intento di catturare «Catone» e di recuperare così quella somma.Costui, non fidandosi di passare la notte in casa propria, si rifugiava spesso in casa dei Peghin che era situata un po’ più a monte l’albergo e dormiva in camera con «Claudio». La sera prima di quel rastrellamento «Catone» vi portò la valigia contenente i soldi prelevati dal presidio della Marina e la nascose sotto il letto di «Wally» vicino ad un’altra valigia dove essa teneva i vestiti e alcune cose personali. «Wally» non era in casa, poiché in vista del rastrellamento era stata mandata a Fonte Abelina insieme a parecchi altri partigiani. I fascisti setacciarono l’albergo da cima a fondo. Perquisirono anche la casa dei Peghin, come fecero di tutte le case di Selva. Però la valigia dei soldi non fu scoperta forse perché non fu notata o forse perché, aperta solo quella dei vestiti, credettero che anche l’altra contenesse le stesse cose. I militi della brigata nera non avendo trovato né «Catone», né i soldi, riversarono la loro rabbia saccheggiando la piccola bottega di generi alimentari adiacente l’albergo e dando poi fuoco a tutto il caseggiato.

Seconda missione a Padova

Qualche giorno dopo quel triste avvenimento (39), che colpì direttamente i beni di Alfredo Rigodanzo «Catone» e della sua famiglia, fu proprio lui a disporre il viaggio a Padova di «Wally», che doveva recapitare la famosa valigia nel noto appartamento sede del Comitato Regionale. Ma la staffetta era fuori sede, così «Catone» affidò la valigia al padre di lei, Ettore Peghin, perché gliela consegnasse, dimenticandosi però di fornire i soldi necessari per il viaggio. Così il padre Ettore prima della partenza le anticipò 500 lire, che allora era una somma abbastanza consistente. «Wally» non conosceva né la storia di quella valigia né il suo contenuto. Essa non si era mai permessa di leggere i messaggi che recapitava, né di indagare sul materiale che le veniva di volta in volta affidato e ciò non solo per un senso di discrezione dovuto al suo carattere e alla sua educazione, ma anche per la propria sicurezza: se fosse stata catturata non era in grado di dire niente, perché non sapeva niente. Così, presa in consegna la valigia, partì per Padova il 7 settembre 1944; era di giovedì. Il viaggio fu tranquillo e, giunta direttamente nell’appartamento che conosceva, ove c’era la solita «Tamara», consegnò la valigia.

(39) La distruzione dell’albergo è così raccontata dallo stesso “Catone”: «Verso le ore 10 del 22 Agosto una gran nube di fumo m’avvertiva che il mio totale patrimonio (casa e albergo) era in fiamme. Infatti il nemico [80 fascisti arrivati sul posto alle 5 del mattino] dopo aver sparato entro le finestre della mia abitazione senza svegliare alcuno ed adunate delle donne e bambini, frammisti ad essi, i delinquenti fascisti, dopo che la madre fu costretta ad aprire la porta di casa ed arrestata, penetrarono nella mia abitazione. Perquisitala in tutti i sensi, pur non essendo riusciti a trovare nulla di compromettente e nemmeno il rifugio in cui era nascosto il babbo, ammucchiati tavoli, sedie e mobili con l’ausilio di fasci di paglia, appiccarono il fuoco. Il babbo quindi vistosi tra le fiamme riusciva a sfuggire miracolosamente da quella masnada, che l’avrebbe senz’altro ucciso, attraverso un foro praticato nel tetto e saltandovi giù…. L’incendio del mio totale patrimonio non valse a sminuire le mie ideologie di libertà, poiché allora vanamente si prometteva che tutto si sarebbe ricostruito a fine della guerra.» La madre di “Catone” in quella circostanza fu prelevata e tenuta in ostaggio in carcere a Recoaro e sarà liberata ai primi di settembre. (Notizie da G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 213-214). L’albergo “Belvedere” fu poi incendiato una seconda volta durante il terribile rastrellamento del 9 settembre 1944.

La misteriosa «Tamara»

«Wally» non conobbe mai l’identità di quella signora chiamata «Tamara», anche se successivamente ebbe modo di incontrarla ancora nella sede del comando della Brigata “Stella” sul Monte Faldo sopra Selva di Trissino. Di lei non seppe niente nemmeno quando, a guerra finita, Teresina fu coinvolta nella sua identificazione.

Fu chiamata infatti dal Pretore di Vicenza insieme ad Alfredo Rigodanzo, per rendere testimonianza sulla destinazione dei soldi prelevati a suo tempo dal presidio della Marina Militare di Montecchio Maggiore. Così Teresina, accompagnata da un carabiniere in divisa, ha poi dovuto recarsi per un sopralluogo a Padova per indicare alle autorità giudiziarie il luogo dove si era recata a consegnare quella somma. In quell’occasione fu presa da un certo imbarazzo perché non riusciva a ricordare bene il percorso per recarsi in quell’appartamento: si ricordava di un ponte dove c’era un uomo che vendeva le angurie, ma le cose erano cambiate.

A Padova poi, nella caserma della polizia, prima di rilasciare la sua deposizione conclusiva, fu fatta accomodare in una stanza, una specie di sala d’aspetto. Qui gli investigatori facevano passare delle persone, tra le quali Teresina, apparentemente assorta nella lettura di un giornale, doveva riconoscere quella «Tamara». In effetti sfilarono molte donne, ma quella giusta non fu individuata, anche se le era parso di riconoscerla in una signora che poi risultò essere un’altra. Teresina, quindi, terminate le sue incombenze, fu fatta uscire dalla caserma per essere accompagnata a casa. Passò però davanti alle celle ove erano rinchiuse molte persone, forse fascisti, che al vederla la accolsero con fischi e battute di scherno. Teresina ne rimase profondamente turbata, tanto che, salita sulla camionetta della polizia, scoppiò a piangere e sfogandosi con l’autista disse di non capire quegli atteggiamenti così sprezzanti e offensivi; lei era stata partigiana, come lo erano stati suo fratello e suo padre, ma non ha mai fatto la spia o denunciato qualcuno: è stata solo una staffetta e in tutto quel tempo non ha mai fatto correre a nessuno qualche pericolo.

Dalle ricerche che gli inquirenti hanno effettuato in seguito, è risultato che quella «Tamara» era una signora originaria di Schio, che purtroppo era deceduta sotto un bombardamento.

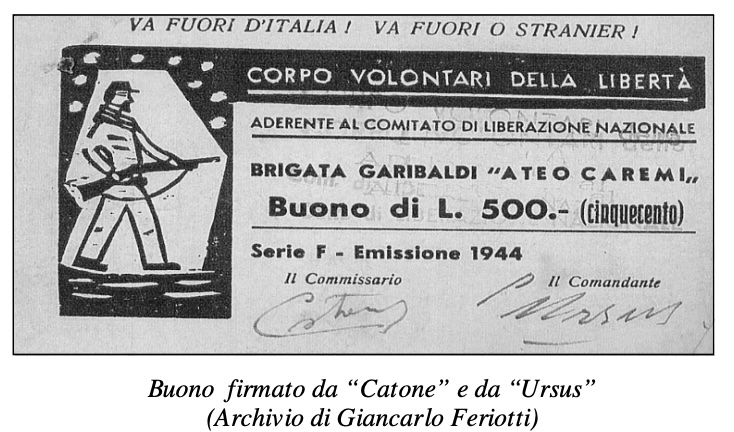

A Udine

In quell’appartamento di Padova «Wally» si fermò passare la notte, poiché il giorno successivo, prima di tornare a casa, doveva recarsi a Udine a prelevare dei “buoni”, che doveva poi portare a Selva. I buoni erano dei moduli prestampati che i partigiani rilasciavano quando non disponevano di contanti a chi forniva loro viveri o altro materiale. Quei buoni sarebbero stati rimborsati a guerra finita. Così venerdì 8 settembre 1944 «Wally» si trasferì in treno fino a Udine, recandosi poi nel luogo pattuito per la consegna, che era posto sotto il castello nella piazza ove c’era il grande orologio. Qui, per mezzo di segni convenzionali, stabilì il contatto con l’incaricato del luogo. Era un uomo basso di statura che la accompagnò all’interno di in un locale ricavato proprio nella torre dietro l’orologio. Le indicò alcune casse, che contenevano appunto i buoni. «Prendine trecento» le disse. Lei ne contò trecento e li ripose nella valigia. Ma ormai era tardi per intraprendere il viaggio di ritorno e così il piccoletto le consigliò di passare la notte in quel locale ove c’erano tre letti a disposizione.

casa, doveva recarsi a Udine a prelevare dei “buoni”, che doveva poi portare a Selva. I buoni erano dei moduli prestampati che i partigiani rilasciavano quando non disponevano di contanti a chi forniva loro viveri o altro materiale. Quei buoni sarebbero stati rimborsati a guerra finita. Così venerdì 8 settembre 1944 «Wally» si trasferì in treno fino a Udine, recandosi poi nel luogo pattuito per la consegna, che era posto sotto il castello nella piazza ove c’era il grande orologio. Qui, per mezzo di segni convenzionali, stabilì il contatto con l’incaricato del luogo. Era un uomo basso di statura che la accompagnò all’interno di in un locale ricavato proprio nella torre dietro l’orologio. Le indicò alcune casse, che contenevano appunto i buoni. «Prendine trecento» le disse. Lei ne contò trecento e li ripose nella valigia. Ma ormai era tardi per intraprendere il viaggio di ritorno e così il piccoletto le consigliò di passare la notte in quel locale ove c’erano tre letti a disposizione.

Fu una brutta notte quella notte tra venerdì e sabato: c’era un continuo passaggio di aerei, si sentivano gli scoppi dei bombardamenti e le raffiche di mitraglia. Forse era “Pippo”, come era popolarmente chiamato ogni aereo da caccia notturna. Aveva molta paura, lì da sola, ma non poteva muoversi perché non conosceva né i luoghi né alcuna persona. Finalmente venne giorno e ritornò da lei il solito interlocutore. La avvertì che durante la notte era stata bombardata la linea ferroviaria e che perciò i treni non funzionavano; doveva arrangiarsi in qualche modo. Le consegnò anche un pacco che doveva portare a Padova. Lei lo prese e partì. Voleva assolutamente tornare al più presto a casa dopo quella brutta esperienza notturna. Così si mise in strada a piedi, sperando di trovare qualche passaggio. Fu fortunata perché ben presto scorse un autocarro in sosta, targato Padova. Si avvicinò all’autista, spiegò che c’era stato il bombardamento, che i treni non funzionavano e chiese se era possibile avere un passaggio. Questi acconsentì, ma non la fece salire nella cabina; la sistemò nel cassone, in mezzo a grossi sacchi pieni di qualche ignoto materiale. Il viaggio fu lungo e arrivò a Padova, davanti alla stazione, dopo le nove di sera, quando era già scattato il coprifuoco. «Wally» ringraziò il camionista e si diresse velocemente in quell’appartamento ove giunse senza problemi. Entrò, c’era sempre quella «Tamara», e consegnò il pacco. Poco dopo arrivò un signore, alto, distinto, uno del Comitato Regionale, che, come facevano tutti gli altri che passavano per quell’appartamento, non si presentò: era una questione di prudenza. Quel signore distinto, aprì il pacco. Vi era contenuto uno scrigno pieno di gioielli. «Wally» e «Tamara», a quella vista non poterono nascondere la loro meraviglia e, esaminando quei preziosi, si divertivano dicendo: «Questo piacerebbe anche a me». «Questo a me». Erano solo discorsi, desideri proibiti di due giovani donne che non avevano mai visto cose simili. «Wally» passò la notte in quell’appartamento, prima di riprendere il viaggio verso casa.

Il ritorno

La mattina seguente, domenica 10 settembre, avuto in consegna un paio di scarponi, che ripose nella stessa valigia in cui aveva riposto i buoni, lasciò Padova in treno. Arrivata però a Vicenza, non poté proseguire oltre, perché anche lì vi erano era stati bombardamenti che avevano danneggiato la linea ferroviaria per Valdagno. Si rimise quindi in strada a piedi, con la sua valigia, sperando di avere di nuovo la fortuna di trovare qualche passaggio verso casa.

A San Felice di Vicenza incontrò un posto di blocco, intorno al quale si era ammassata una decina di persone, tutte in cerca di un passaggio. I militari non solo fermavano e controllavano le vetture, ma decidevano quali delle persone in attesa doveva salire e con chi. A quel punto anche «Wally», come se niente fosse, si mise in mezzo al gruppo in cerca di qualcuno che andasse verso Valdagno. Non passò molto tempo che i militari la chiamarono e la fecero salire su un’automobile che l’avrebbe trasportata intanto fino a Montecchio Maggiore. Quando si abbassò per entrare vide che l’auto era piena di graduati della Marina Militare. Con una poderosa dose di sangue freddo, fece finta di niente e prese posto in mezzo a loro. Uno di essi, per galanteria, le tolse dalle mani la valigia e se la posò sulle ginocchia.

Dai loro discorsi capì che essi la credevano una servetta. Andare a servizio – o come si diceva “a fare i fatti” – nelle case dei più abbienti era allora un mestiere abbastanza diffuso tra le ragazze e le donne in genere. «Wally» si guardò bene dallo smentirli.

Arrivati alla stazione di San Vitale, località di Montecchio Maggiore, si fermarono, le riconsegnarono la valigia e la fecero scendere dicendo che da lì a Valdagno avrebbe potuto utilizzare il treno che in quella tratta funzionava. Pericolo scampato! «Wally» tirò un sospiro di sollievo e si diresse alla fermata del treno. Ma a quell’ora non ve ne erano in partenza, per cui, dovendo aspettare l’orario stabilito, entrò nel bar adiacente alla stazione. Poco dopo passarono lì vicino tre marinai, probabilmente in libera uscita, dato che era di domenica. Quei marinai appartenevano al vicino Presidio del Sottosegretariato della Marina Militare della Repubblica di Salò, proprio quello che era stato disarmato dai partigiani della “Stella” nella notte tra il 23 e 24 luglio 1944.

Uno dei tre militari aveva una storia particolare, perché, durante l’azione del disarmo, aveva disertato insieme ad alcuni altri commilitoni e si era unito ai Partigiani salendo con loro a Selva di Trissino. Qui rimase per circa un mese, ma, pentitosi della sua scelta, alla prima occasione in cui passarono i fascisti, si unì a loro e tornò a fare il marinaio.

«Wally» lo riconobbe subito ma fece finta di non vederlo. Costui invece, lasciati i compagni, si avvicinò e le disse: «Guarda che ieri c’è stato un rastrellamento nella tua zona: sono andati a casa tua, hanno portato via tuo padre e lo hanno rinchiuso in prigione. Ora hanno istituito tre posti di blocco lungo la strada e stanno aspettando proprio te. Non tornare quindi a casa, sia perché essa è sorvegliata, ma anche perché, fra pochi giorni, il rastrellamento sarà ripetuto».

Evidentemente qualcuno aveva rivelato che «Wally» era andata a Padova; forse era stato lo stesso suo padre, come per dire che lei era lontana e non era rintracciabile. Così la stavano effettivamente aspettando con le fotografie in mano nei posti di blocco dislocati uno Trissino, uno a Cornedo e uno nei pressi della sua abitazione. Quel marinaio si offrì quindi di aiutarla: andò a prendere la bicicletta, la fece salire e la accompagnò fino a Tezze di Arzignano. Da lì sarebbe potuta tornare alla Selva salendo per San Benedetto evitando quindi di essere intercettata.

Il marinaio

La generosità di quel marinaio, che era originario del sud d’Italia, è forse spiegabile con il desiderio di poter ricambiare i molti piaceri che «Wally» gli aveva fatto quando era tra i partigiani: gli andava a prendere il dentifricio, lamette da barba, sapone e altre cose personali. Ma quel marinaio nascose a«Wally» il fatto che, durante il rastrellamento del giorno prima, era stato proprio lui ad indicare ai fascisti le case di Selva da bruciare. L’abitazione di «Wally» fu risparmiata, ma non per un altro atto di generosità, ma solamente perché, lasciando la casa intatta e tenendola sotto sorveglianza, speravano prima o poi di poter catturare al loro rientro sia il partigiano «Claudio» che la staffetta «Wally».

Appena finita la guerra quel marinaio, catturato dai Partigiani del Presidio di Montecchio Maggiore, fu portato nuovamente a Selva per incontrare «Wally», nella speranza che la sua testimonianza gli giovasse nel processo cui era sottoposto. Essa non ebbe difficoltà a confermare che fu proprio lui a salvarla dalla cattura, ma sembra che ciò non gli sia stato sufficiente ad evitargli la condanna dovuta al suo tradimento.

Il rastrellamento

«Wally», quindi, avvisata da quel marinaio, evitò i posti di blocco ed evitò anche di tornare a casa. Si recò invece dalla nonna in contrada Duca (ora Piazza), ove si erano rifugiati anche la madre, il fratello Pietro «Claudio», la sorella Anna e i fratellini. In quella zona c’era anche «Ursus» che era lì per curarsi le ferite subite nell’imboscata a S. Valentino di Brendola il 12 luglio 1944 (40).

(40) Vedi nota 19

Così «Wally», non avendo più avuto modo di incontrare «Catone» che le aveva ordinato la missione, consegnò a lui la valigia, dentro la quale c’erano i buoni presi a Udine e gli scarponi ricevuti a Padova. Il giorno successivo era quello del preannunciato secondo rastrellamento. Alle 5 del mattino, si trasferirono tutti in un bunker scavato in un prato. Era un buco coperto da tavole di legno, sopra le quali era sistemata la cotica, quello strato cioè di terreno che comprende l’erba e le sue radici, in modo che dall’esterno il prato apparisse uniforme. Vi scesero all’interno in cinque: «Ursus», «Wally», il fratello «Claudio», la sorella Anna e la madre. Lo zio Giovanni sistemò le tavole e la cotica erbosa e se ne ritornò alla contrada.

La mimetizzazione era perfetta. Anche se il buco era abbastanza capiente, non era certo agevole rimanere molto tempo così, immobili sotto terra, nell’umidità, al buio e in silenzio. Infatti, passate le nove, dopo quattro ore in quella situazione, non ne potevano proprio più e decisero di uscire. D’altra parte fuori non avevano sentito alcun rumore, per cui pensarono anche che l’informazione datadal marinaio non fosse esatta.

Rimossero la copertura, salirono la scaletta e tornarono tutti all’aria aperta. Fu proprio allora che sentirono i primi spari. Tornare dentro non era più possibile perché le zolle del prato erano mosse e non c’era neanche il tempo per sistemarle a dovere. Così tutti corsero a nascondersi nel bosco. «Ursus», con le gambe ancora doloranti per le ferite, faticava moltissimo e appena dentro il bosco, si gettò a terra nascondendosi dietro ad un cespuglio. Le donne si nascosero più all’interno, mentre «Claudio» salì in posizione più elevata. I militari che si stavano avvicinando, in divisa tedesca, erano però di nazionalità ucraina, lo si capiva dal loro modo di parlare (41).

(41) E’ possibile che il rastrellamento qui ricordato fosse quello del 12 settembre 1944 oppure una delle numerose puntate che avvenivano in quei giorni. In ogni caso ad esso partecipò anche il temibile 263° Ost-Batailon (Battaglione dell’Est) formato prevalentemente da soldati ucraini sotto il comando di ufficiali tedeschi, di stanza a Marano Vicentino.

Procedevano lungo il margine del bosco, nel quale non si addentravano per timore di attacchi improvvisi da parte dei partigiani. Però, appena vedevano qualcosa muoversi tra gli alberi, sparavano in quella direzione all’impazzata e un po’ a caso. Fu così che «Claudio» fu coperto di terra da una raffica sparata contro un cumulo dietro il quale si era riparato. Una famiglia della contrada sottostante, nel timore che la loro casa venisse incendiata, aveva messo su un carro più cose possibili – mobili, coperte, vestiti, generi alimentari, pollame, materassi ed altro – spingendolo poi in un luogo nascosto lontano dalle case. Ma, ironia della sorte, gli ucraini individuarono proprio quel carro e per divertirsi, gli dettero fuoco, ridendo e schiamazzando.

Gli spostamenti

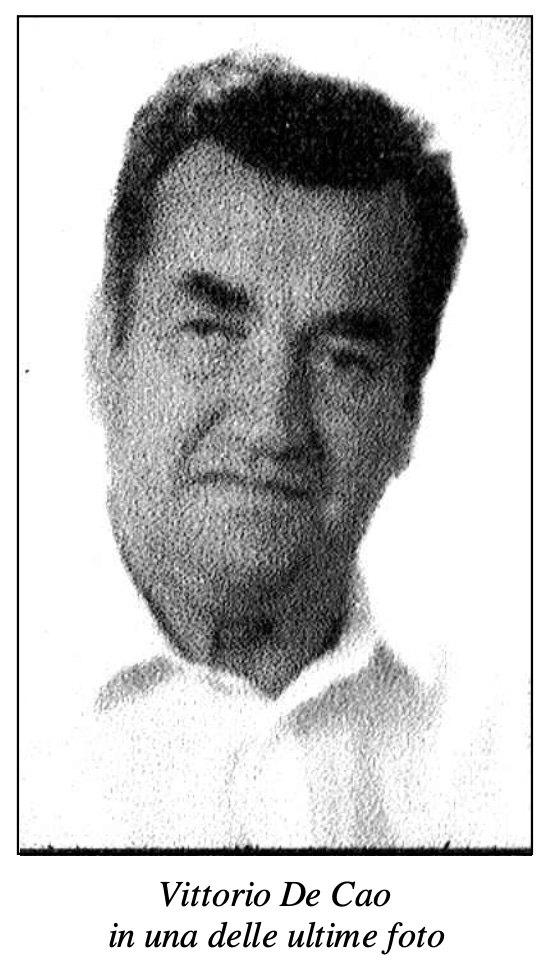

Il rastrellamento passò, senza che le persone nascoste in quel bosco venissero scoperte. Ma «Wally» non si sentiva più sicura, per cui decise di trasferirsi nella zona di San Benedetto, nella casa di Vittorio De Cao «Flagello» (42).

Il rastrellamento passò, senza che le persone nascoste in quel bosco venissero scoperte. Ma «Wally» non si sentiva più sicura, per cui decise di trasferirsi nella zona di San Benedetto, nella casa di Vittorio De Cao «Flagello» (42).

(42) De Cao Vittorio “Flagello”, originario di S.Benedetto di Trissino, nato il 15.5.1924 da Valente ed Emilia Dal Maso, deceduto quando abitava a Spagnago di Cornedo il 14.4.2002. Era secondo di otto tra fratelli e sorelle e tutta la famiglia fu coinvolta direttamente o indirettamente nella Lotta di Liberazione (Cfr. M.FAGGION E G.GHIRARDINI, Figure della Resistenza Vicentina, cit., pagg. 162-168, testimonianza della sorella Angela De Cao “Venere” ). Durante la Resistenza rimase ferito .

Era quella una famiglia molto generosa, presso la quale trovavano cibo e ospitalità molti dei partigiani che in quella zona si stavano riorganizzando dopo lo sbandamento seguito ai terribili rastrellamenti del 9 e del 12 settembre. Nei dintorni era nascosto anche «Catone», ma non incontrò mai «Wally» anche perché ella rimase in quel luogo solamente per un paio di giorni. Scese poi a Restena ospite di un’altra generosa famiglia, quella del mugnaio Cortiana. La sua casa era situata proprio dietro alla Villa Salviati, dentro la quale si era insediato un presidio tedesco. «Wally» fu assegnata alla custodia e alla cura di un vasto frutteto e rimase in quel luogo fino alla fine di ottobre. L’ospitalità era ottima, tanto che fece sincera amicizia con le figlie del mugnaio, Antonia e Teresa. Ottimo era anche il cibo e in più c’erano molti filari d’uva, fichi, mele, pere e altri frutti che in quell’autunno stavano raggiungendo la piena maturazione. Fu quello un bel periodo per «Wally», che si rimise in forma, pronta ad affrontare le future traversie. Ritornò poi a San Benedetto, ove fu ospitata per una settimana a casa della sorella del partigiano «Papavero» (43) situata nei pressi della contrada Schenati.

(43) Pellizzaro Rino “Papavero”- Era soprannominato “Caregaro”; gli fu attribuito quel nome di battaglia perché era rosso di capelli.

Da lì passò a Lovara, presso la famiglia Piazza ove conobbe altre due ragazze, Maria e Teresa. Infine si trasferì a nord di Spagnago presso la famiglia di Sandro Fioraso, fratello di Oreste «Binda»(44), ove rimase per una ventina di giorni.

(44) Fioraso Oreste “Binda” – ultimo di sei figli di Domenico e di Angela Stocchero, era nato a Cornedo Vicentino il 17.3.1922 ove è deceduto il 23.3.2004. Fu partigiano nella pattuglia di “Furia”. Partecipò ad importanti azioni ed ebbe varie traversie, tra cui il ferimento durante l’assalto alla caserma dei militi della “Tagliamento” a S.Vito di Leguzzano l’8 settembre 1944. Alla liberazione fu comandante della piazza di Cornedo. (Per ulteriori informazioni cfr. GIORGIO FIN, Storie Partigiane 7°- Oreste Fioraso Binda, ANPI Cornedo 2011, e M.FAGGION E G.GHIRARDINI, Figure della Resistenza Vicentina, cit. p. 208-215)

Vai al libro di Giorgo Fin “Teresa Peghin”

Articoli collegati:

- Pietro Dal Lago "Pacifico" (1923-2014) 24 Giugno 2014

- È morto il compagno Franco Busetto 15 Aprile 2015

- Auguri per i tuoi 100 anni Teresa Peghin "Wally" 23 Settembre 2024