LA STAFFETTA

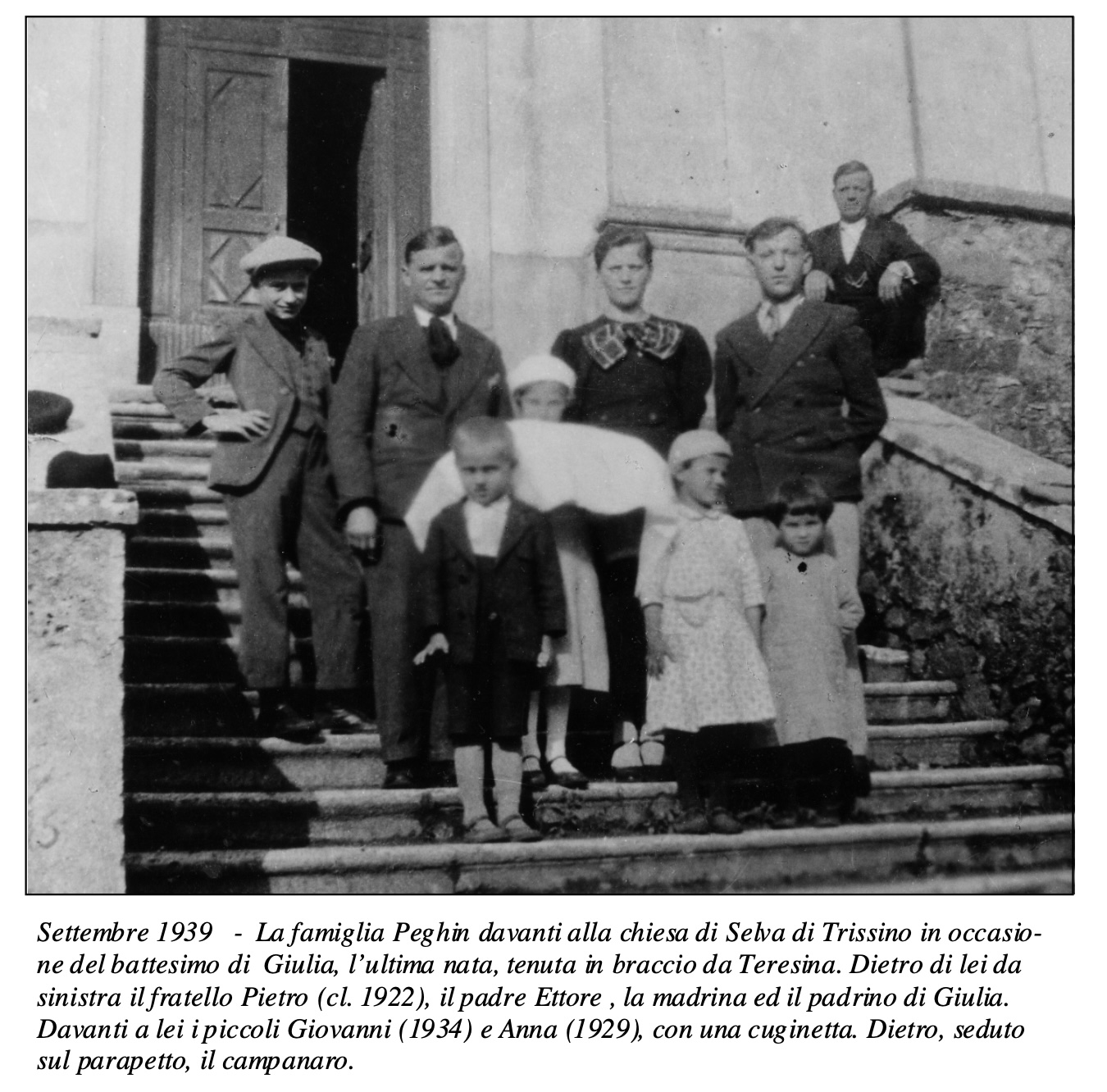

Teresa Peghin, che tutti chiamavano e chiamano Teresina, aveva poco più di 19 anni quando ha scelto di schierarsi con i combattenti per la libertà e di svolgere l’importante ruolo di staffetta partigiana.

Era nata infatti il 24 settembre 1924(1) a Selva di Trissino (Vicenza) dove allora abitava.

(1) Nei documenti ufficiali Teresa Peghin risulta essere nata il 24 settembre 1924, in realtà la sua famiglia d’origine e quella attuale hanno sempre festeggiato il suo compleanno il 23 settembre. Probabilmente, come allora spesso accadeva, gli uffici dell’anagrafe confondevano il giorno della registrazione del neonato con il giorno della nascita. D’altra parte in quegli anni l’uso dei documenti ufficiali era molto limitato, per cui certi errori non venivano rilevati e, se rilevati, si preferiva non correggerli per non affrontare la saccenteria di alcuni pubblici ufficiali o intraprendere iter burocratici ignoti

Il padre Ettore (2) era un tipo severo, come erano severi tutti i padri di allora, dovendo guidare una famiglia abbastanza numerosa in mezzo alle difficoltà economiche e sociali di quel tempo. Era severo, ma non si oppose alle scelte della giovane figlia, anzi ne fu contento.

(2) Peghin Ettore “Oddo” di Giovanni nacque a Cordigliano (TV) il 23 febbraio 1889

Originario della provincia di Treviso svolgeva il mestiere di calzolaio. Durante la prima guerra mondiale fu arruolato nell’esercito italiano come geniere e mandato nel Vicentino ove fu impiegato anche nella costruzione della strada, che da Selva di Trissino porta a Nogarole. I soldati austroungarici, durante la ritirata finale verso Vittorio Veneto, gli uccisero una sorella e da allora cominciò a nutrire una comprensibile avversione nei riguardi delle persone di nazionalità tedesca. Dopo la guerra, non tornò nel Trevigiano ma, avendo conosciuto una ragazza del posto, si sistemò sulle colline di Selva, mettendo su famiglia e riprendendo a fare il calzolaio. Fu oppositore del fascismo fin dal suo sorgere, tanto che non prese mai la tessera di quel partito e non la fece prendere nemmeno ai propri figli, subendone tutte le conseguenze. Così Teresina che fin dall’età di 14 anni avrebbe potuto andare a lavorare in fabbrica da Marzotto, come facevano molte coetanee, ne rimase esclusa perché non tesserata.

Originario della provincia di Treviso svolgeva il mestiere di calzolaio. Durante la prima guerra mondiale fu arruolato nell’esercito italiano come geniere e mandato nel Vicentino ove fu impiegato anche nella costruzione della strada, che da Selva di Trissino porta a Nogarole. I soldati austroungarici, durante la ritirata finale verso Vittorio Veneto, gli uccisero una sorella e da allora cominciò a nutrire una comprensibile avversione nei riguardi delle persone di nazionalità tedesca. Dopo la guerra, non tornò nel Trevigiano ma, avendo conosciuto una ragazza del posto, si sistemò sulle colline di Selva, mettendo su famiglia e riprendendo a fare il calzolaio. Fu oppositore del fascismo fin dal suo sorgere, tanto che non prese mai la tessera di quel partito e non la fece prendere nemmeno ai propri figli, subendone tutte le conseguenze. Così Teresina che fin dall’età di 14 anni avrebbe potuto andare a lavorare in fabbrica da Marzotto, come facevano molte coetanee, ne rimase esclusa perché non tesserata.

Stessa sorte era toccata al fratello Pietro (3) maggiore di lei di due anni, il quale per vivere era stato costretto a trasferirsi lontano presso alcuni parenti a San Giovanni, frazione di Polcenigo, località attualmente in provincia di Pordenone. Qui lavorava come fornaio.

(3) Peghin Pietro “Claudio”, nato a Selva di Trissino il 23.11.1922 da Ettore e Chiarello Antonia, fornaio

Scoppiata la seconda guerra mondiale, Pietro fu chiamato alle armi e divenne conduttore di carri armati.

Ad un certo punto però si ammalò di pleurite. Per questo venne posto in congedo per la malattia e poi per la convalescenza. Fu durante questo periodo, trascorso presso la sua famiglia d’origine a Selva di Trissino, che successe lo sbandamento dell’8 settembre 1943.

Dopo la costituzione della Repubblica Sociale di Salò, come molti coetanei, Pietro non obbedì al richiamo alle armi e divenne il partigiano «Claudio». Lo stesso padre Ettore, per quanto poteva data l’età, collaborava con la Resistenza, tanto che assunse il nome di battaglia di «Oddo».

I partigiani di quella zona erano allora coordinati da Alfredo Rigodanzo(4), uno studente liceale, la cui famiglia gestiva a Selva di Trissino un albergo e un piccolo negozio di generi alimentari.

4) Rigodanzo Alfredo , nato a Nogarole (VI) il 6.2.1922 da Pietro e Bevilacqua Alice. Prese i nomi di battaglia di “Ermenegildo” fino al 30 agosto 1944 e poi “Catone” fino alla liberazione. Fu commissario politico della Brigata Stella. E’ deceduto a Selva di Trissino il 7.12.1973

In questo contesto é facile comprendere perché Teresina, quando Alfredo le chiese di diventare staffetta, accettasse volentieri e come la sua scelta partigiana fosse pienamente condivisa dalla famiglia.

La giovane ragazza cominciò a svolgere il suo ruolo fin dall’inizio, quando si formarono le prime pattuglie con «Patata» (5), «Nina» (6), «Capriolo»(7).

(5) Albanello Lino “Patata”, nato a S.Giovanni Ilarione (VR) il 19.8.1925 da Tito e da Marzotto Augusta, fornaio. Fuggito dall’esercito quasi subito dopo la presentazione alle armi nel febbraio ’44, partigiano fino alla liberazione

(6) Feriotti Galliano “Nina” Fu partigiano della Brigata Stella. Catturato a Valdagno durante il rastrellamento del 12 settembre, sembra per una delazione, fu portato a Vicenza e poi mandato in un campo di concentramento in Germania, ove rimase fino a guerra finita

(7) Peripolli Francesco “Capriolo” di Bortolo e Soldà Giuseppina, nato a Spagnago di Cornedo il 4/6/1922, operaio scalpellino. Militare in artiglieria a Riva di Trento. Fu partigiano e capopattuglia della Brg “Stella” gravitando nella zona dai Massignani Alti – Cornedo – Selva di Trissino. Nel novembre1944 passò al btg. “Rosselli”

Si era nei primi mesi del 1944. Collaborava con i partigiani tenendo i collegamenti tra i vari gruppi che andavano allora organizzandosi.

Assunse il nome di battaglia di «Wally».

Ma non operò solo nella zona di Selva, perché ben presto venne a contatto con «Marco»(8) che in qualità di intendente, stava diventando punto di riferimento nell’organizzazione della Resistenza armata nella Valle dell’Agno e nell’Alto Vicentino. Fu quindi impiegata anche nella zona di Fonte Abelina di Recoaro, ove era l’abitazione di «Marco», e quindi in tutta la Valle dell’Agno fino a Staro.

Ma non operò solo nella zona di Selva, perché ben presto venne a contatto con «Marco»(8) che in qualità di intendente, stava diventando punto di riferimento nell’organizzazione della Resistenza armata nella Valle dell’Agno e nell’Alto Vicentino. Fu quindi impiegata anche nella zona di Fonte Abelina di Recoaro, ove era l’abitazione di «Marco», e quindi in tutta la Valle dell’Agno fino a Staro.

(8) D’Ambros Giuseppe (soprannome Cassandra) “Marco”, nato a Recoaro l’11.9.1902 da Francesco e Faccio Adelaide, commerciante di legnami. Promotore della Resistenza divenne intendente della brg. “Stella”. Deceduto il 23/1/79

Le missioni a lei assegnate diventarono col tempo sempre più impegnative e rischiose e la costringevano a spostarsi frequentemente in vari luoghi anche lontani: fu più volte a Vicenza ed anche fuori provincia, fino a Padova e ad Udine. Le sue imprese non furono azioni di combattimento – non sparò infatti mai un colpo – ma ebbero una grande importanza tattica e strategica.

La sua figura mingherlina e il suo aspetto dolce costituivano formidabili lasciapassare: nessuno si immaginava che quella ragazza semplice e carina, mite e riservata, fosse una coraggiosa staffetta partigiana, capace di intrufolarsi ovunque e di superare gli ostacoli anche i più complessi ed imprevisti. Infatti, pur dotata di una forza di volontà notevole e di una intelligenza vivace, non appariva mai sfrontata o invadente anzi serbava sempre un atteggiamento umile, apparentemente ingenuo e remissivo. Ciò era dovuto in gran parte al suo carattere, ma anche alla sua condizione ambientale che, come era normale in quel tempo, le aveva permesso di frequentare la scuola solo fino alla quarta elementare. A Selva infatti non c’era la quinta e nemmeno nella vicina Quargnenta. La quinta funzionava solo a Brogliano o a Trissino, ma quei paesi erano troppo lontani per andarci a piedi ogni giorno.

Alcune missioni

Una delle numerose volte in cui Teresina «Wally» si è recata a Fonte Abelina fu, ad esempio, il 18 giugno 1944. Portava due lettere di «Ermenegildo»(9) una per la moglie di «Marco» e una per il comando della “Garemi”(10). La prima lettera era di presentazione mentre con la seconda si chiedevano istruzioni per l’utilizzo della pattuglia di «Furia»(11), divenuta troppo numerosa – 20 uomini e tutti armati – e difficile da gestire(12).

9) “Ermenegildo” è uno dei nomi di battaglia di Rigodanzo Alfredo (cfr. nota 4). In questo scritto sarà d’ora in poi chiamato “Catone”, essendo questo il nome di battaglia con cui è stato più conosciuto.

(10) La “Garemi” era una formazione partigiana nata nell’Alta Valle dell’Agno su iniziativa della Delegazione Triveneta delle Brigate Garibaldi. Il primo nucleo si costituì a Malga Campetto di Recoaro nei primi giorni del 1944 e il 17 febbraio dello stesso anno sostenne la prima vittoriosa battaglia contro i nazifascisti in rastrellamento. Nelle file del Gruppo di Malga Campetto confluirono altri gruppi e moltissimi giovani, tanto che esso, il 17 maggio ‘44, divenne ufficialmente la 30° Brigata Garibaldi intitolata ad “Ateo Garemi” (un operaio comunista di Calcinaia (Pisa), ex garibaldino in Spagna, comandante dei GAP torinesi, fucilato a Torino il 23.12.1943 a 23 anni). Nei mesi successivi la “Garemi” si rafforzò ulteriormente, divenendo prima “Gruppo Brigate”, poi “Divisione” e infine “Gruppo Divisioni”. Contemporaneamente allargò la sua zona d’azione coprendo, al termine del conflitto, un vasto territorio che andava dal Lago di Garda al Brenta, dal Basso Vicentino al Trentino.ùù

(11) Gasparotto Francesco “Furia”, nato a Valli del Pasubio (VI) nel 1922 da Umberto e Lievore Amabile. Fu comandante di pattuglia e poi del battaglione “Cocco” della brigata “Stella”. Deceduto il 1°.12.1944 a Monte di Malo in uno scontro a fuoco con i tedeschi in rastrellamento.

(12) Infatti in quella lettera “Ermenegildo” si rammaricava “perché gli elementi che la compongono non vanno tanto d’accordo, mentre fra partigiani dovrebbe esistere ed essere rispettata al massimo la concordia” (GIANCARLO ZORZANELLO, Bigata “Stella” – Archivio Storico – Valdagno 1980 – pag. 110-111)

«Wally» il giorno dopo ritornò con la risposta che “ordinava d’inviare la pattuglia per domani sera in contrada Castrazzano passando per Campotamaso in giornata e in serata per i Marchesini”. (13)

(13) G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 111-112

Questo è solo un esempio che però fa comprendere l’importanza e la delicatezza del ruolo di una staffetta.

Ma i suoi compiti non erano solo di portare messaggi: la staffetta accompagnava i nuovi venuti ad incontrare i comandanti, si recava all’occorrenza a fare spese, a consegnare o ritirare documenti, a chiamare il medico per curare malati, a soccorrere i feriti, a procurare medicinali.

Ciò successe, per esempio, quando a casa di «Wally» è stato trasportato «Remo» (14) seriamente ferito. «Remo» era un ex carabiniere divenuto partigiano dopo l’8 settembre e che venne poi fucilato a Valdagno. Durante un’azione in località Ghisa di Montecchio Maggiore (15) , era stato colpito e una pallottola gli era passata tra i denti, danneggiando- gli anche il naso. «Wally» andò allora a chiamare il Dott. Drusini di Cornedo e lo accompagnò a curare il ferito. Così fece anche in altre occasioni, come quando andò a prendere il Dott. Manardi di Trissino perché «Furia» era stato colpito da forti dolori articolari ad un ginocchio (16).

14) Soldà Giovanni “Remo”, nato a Piana di Valdagno il 14/7/1922 da Giuseppe e Melchioretto Maria, operaio laniero, militare nell’arma dei carabinieri . Fu ferito alla Ghisa il 30 giugno 1944 e da lì trasportato a Selva da Gasparini Francesco “Otello”. Curato, guarì ma fu poi catturato e fucilato dai nazifascisti a Valdagno il 29 dicembre 1944. A lui è intitolata la Caserma dei Carabinieri di Valdagno.

(15) Venerdì 30 giugno 1944 la pattuglia partigiana guidata da Francesco Gasparotto “Furia” si era appostata in località Ghisa in un campo di grano a lato della provinciale. Al passaggio del convoglio tedesco che ritornava a Valdagno da Verona scortando un ufficiale che rientrava da una licenza, i partigiani aprirono il fuoco colpendo a morte il tenente Walter Führ e ferendo gravemente il maresciallo Ernst Utz, che morirà il 10 luglio. Rimase ferito in modo non grave anche il caporale maggiore Thomas Bürger. I soldati tedeschi della scorta risposero al fuoco e uccisero il partigiano Claudio Battistella “Piccolo” (cl.1917 originario di Malo e residente a Santorso), mentre ferirono alla bocca “Remo”. Per rappresaglia contro quell’azione fu poi eseguita la fucilazione dei 7 Martiri di Valdagno nel campo di tiro a segno il 3.7.1944. (MAURIZIO DAL LAGO, Valdagno 3 luglio 1944, I SETTE MARTIRI, Comune di Valdagno, 2002).

(16) Infatti il 17 luglio 1944 “Ermenegildo-Catone” scriveva a “Pino”: « …a Furia che da tre giorni non si può più muovere che a gran fatica….la presenza di un medico sarebbe necessaria. Infatti non si sa se Furia abbia dei reumatismi articolari acuti od una sciatica od una senuite.»(G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 151)

Oppure quando aiutò «Ursus»(17) che, dopo essere stato ferito a Brendola e salvato da «Giro»(18) , era stato portato nella contrada Pellizzari per curarsi dopo essere stato all’ospedale(19). A volte «Wally» svolgeva anche mansioni più umili ma altrettanto importanti, come quelle di vettovagliamento e di sussistenza (20).

(17) Ongaro Gino “Ursus”, nato a Recoaro il 10.3.1922 da Luigi e Ongaro Clorinda, operaio alle Fonti demaniali. Militare negli alpini. Ricoprì vari incarichi partigiani fino a divenire vicecomandante della “Stella”

18) Vencato Giulio “Giro”. nato a Valdagno il 13.2.1914, figlio di Augusto e di Stocchero Maria, operaio laniero. Fu catturato l’11 giugno 1944 alla Contrada Caile di Recoaro insieme ad altri 6 compagni, ma veniva liberato da “Dante” mentre erano trasportati da Recoaro a Valdagno. Divenne comandante del btg. “Brill”.

19) I fatti cui ci si riferisce sono riassumibili come segue: La pattuglia di “Ursus”, formata da Lovato Ilario “Tino”, Vencato Giulio “Giro”, Bevilacqua Giuseppe “Brill”, Aver Florindo “Cocco”, Nardon Luigi “Tordo”, “Vasco” e “Palmiro”, era partita il 5.7.1944 da Selva per recarsi sui colli Berici per formare nuove basi partigiane e per incontrare un rappresentante del CNL. L’incontro non ebbe luogo per cui la pattuglia rimase nascosta sui colli di Brendola fino al 12.7.1944. Proprio quel giorno quando stava per ritornare a Selva, subiva un’imboscata da parte dei tedeschi a S. Valentino di Brendola. Rimasero uccisi “Brill”, “Cocco” e “Tordo”; rimase ferito di striscio “Palmiro”; “Tino”, pure ferito, venne catturato dai tedeschi; “Ursus” fu ferito da 5 pallottole alle gambe; “Vasco” nascondendosi nella cantina della casa dove è avvenuto l’agguato, riuscì a passare inosservato. “Giro”, rimasto illeso, riuscì a portare “Ursus” nella villa «Rossi» di Brendola, dal cui proprietario verrà poi trasportato sotto falso nome all’ospedale di Vicenza da dove uscirà il 5.8.1944. “Giro” portò anche “Palmiro” presso la famiglia Camerra a S. Trinità di Montecchio M. (G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 154, nota 73).

(20) Come avvenne, ad esempio, il 25.6.1944 quando «Wally» fece la cuoca per la cena, che «Ermenegildo-Catone» andò “verso sera a prendere coi due soliti [compagni]” (G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 127)

Quando era previsto un “lancio”(21), «Wally» era mandata a far visita ad una signora, una sfollata di Vicenza, che teneva una radio in casa. Così ascoltava i messaggi di Radio Londra, dai quali riusciva a capire se il lancio avrebbe avuto luogo o meno. I messaggi erano costituiti da frasi in codice del tipo: «quando piove, il vento fischia», oppure «il colore è giallo» o altro. Esse erano pronunciate una di seguito all’altra, senza un nesso apparente, ma se tra esse veniva pronunciata la frase pattuita, si sapeva cosa sarebbe avvenuto.

(21) Gli Alleati erano in comunicazione con i Partigiani attraverso le cosiddette “Missioni”, composte da alcuni militari, per lo più dei servizi segreti inglesi o americani appositamente paracadutati nelle zone di operazione, provvisti di apparecchi ricetrasmittenti per tenere i contatti con i loro comandi. Essi erano tenuti nascosti in case ospitali oppure condividevano la vita partigiana. Attraverso queste “missioni” gli Alleati davano le direttive ai partigiani per le azioni e i sabotaggi e a volte fornivano loro il materiale necessario (armamento, esplosivo, vestiario, cibo, ecc.). Ciò avveniva attraverso un “aviolancio”, semplicemente detto “lancio”, che avveniva durante la notte. Il “lancio” era costituito normalmente da una ventina di paracaduti cui erano appesi altrettanti bidoni contenenti il materiale per un peso di circa 2 o 3 quintali l’uno. Il campo di lancio era segnalato da fanali a luci rosse e bianche, oppure da falò, che venivano accesi a distanza e con tempi convenzionali. L’operazione di lancio durava mediamente una trentina di minuti, durante i quali l’aereo passava sul campo per lanciare i paracaduti per 4 o 5 volte.

Finché «Wally» rimase a Selva, in quella zona è stato effettuato un solo lancio. Un lancio non era una cosa da poco; erano chiamate a collaborare parecchie persone, anche abitanti delle contrade vicine, in modo da poter recuperare tutto il materiale e nasconderlo il più in fretta possibile, anche sotterrandolo, in maniera da non farlo cadere in mano nemica.

A fianco dei comandanti

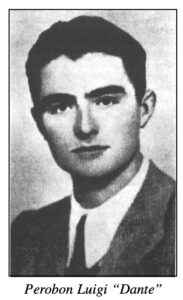

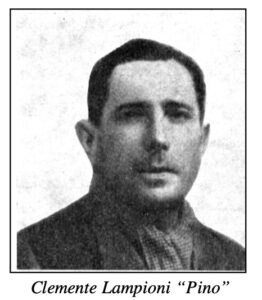

Gli incarichi svolti da «Wally» la portarono in contatto con quasi tutti i comandanti, sia quelli di pattuglia, che quelli di brigata, come Pierobon Luigi «Dante»(22) e Clemente Lampioni «Pino»(23). Conobbe «Pino» durante una delle prime missioni che la portarono a Fonte Abellina. «Wally» ricorda un episodio successo in quell’occasione. Nei pressi della casa di «Marco», ove si era recata, vi era la fermata del treno.

(22) Pierobon Luigi “Dante”, nato a Cittadella il 12.4.1922, cattolico, dal 1940 era studente di lettere presso l’Università di Padova; nel 1943 dopo aver frequentato un corso di allievi ufficiali fu mandato sul Carso a Gradisca, in una scuola militare; alla data dell’armistizio (8.9.1943), si trovava in Toscana e raggiunse la sua casa con mezzi di fortuna; qui riprese gli studi universitari e in quell’ambiente che comprende figure autorevoli di “maestri” antifascisti, a partire dal Rettore Concetto Marchesi, maturò la decisione di aderire alla lotta armata per la libertà e la democrazia. Così ai primi di marzo del 1944 arrivò nell’Alto Vicentino con gli amici Bruno Bellucco e Rino de Momi “Ciccio” ed entra nel gruppo garibaldino di Malga Campetto. Viene subito messo a capo di una pattuglia con sede a Durlo operante nella Val Chiampo e nella Val d’Illasi e con essa compie nello stesso mese di marzo una serie di rapide ed efficaci azioni, affermandosi come “il comandante”. Nello spazio di sei mesi divenne comandante del battaglione e poi della brigata “Stella”. Venerdì 11 agosto 1944 partì da Vicenza per recarsi a Padova per preparare importanti piani per un disarmo da effettuarsi a Lerino. Qui però viene catturato il 15 agosto e fucilato il 17 agosto 1944 a Chiesanuova di Padova per rappresaglia per l’uccisione del colonnello fascista Bartolomeo Fronteddu, erroneamente attribuita ai partigiani. Fu decorato di Medaglia d’Oro al Valore e a lui è intitolata la Caserma di Chiesanuova. (Notizie tratte da M. FAGGION E G. GHIRARDINI, Figure della Resistenza Vicentina, 1997, pagg.27 e segg.)

(22) Pierobon Luigi “Dante”, nato a Cittadella il 12.4.1922, cattolico, dal 1940 era studente di lettere presso l’Università di Padova; nel 1943 dopo aver frequentato un corso di allievi ufficiali fu mandato sul Carso a Gradisca, in una scuola militare; alla data dell’armistizio (8.9.1943), si trovava in Toscana e raggiunse la sua casa con mezzi di fortuna; qui riprese gli studi universitari e in quell’ambiente che comprende figure autorevoli di “maestri” antifascisti, a partire dal Rettore Concetto Marchesi, maturò la decisione di aderire alla lotta armata per la libertà e la democrazia. Così ai primi di marzo del 1944 arrivò nell’Alto Vicentino con gli amici Bruno Bellucco e Rino de Momi “Ciccio” ed entra nel gruppo garibaldino di Malga Campetto. Viene subito messo a capo di una pattuglia con sede a Durlo operante nella Val Chiampo e nella Val d’Illasi e con essa compie nello stesso mese di marzo una serie di rapide ed efficaci azioni, affermandosi come “il comandante”. Nello spazio di sei mesi divenne comandante del battaglione e poi della brigata “Stella”. Venerdì 11 agosto 1944 partì da Vicenza per recarsi a Padova per preparare importanti piani per un disarmo da effettuarsi a Lerino. Qui però viene catturato il 15 agosto e fucilato il 17 agosto 1944 a Chiesanuova di Padova per rappresaglia per l’uccisione del colonnello fascista Bartolomeo Fronteddu, erroneamente attribuita ai partigiani. Fu decorato di Medaglia d’Oro al Valore e a lui è intitolata la Caserma di Chiesanuova. (Notizie tratte da M. FAGGION E G. GHIRARDINI, Figure della Resistenza Vicentina, 1997, pagg.27 e segg.)

(23) Clemente Lampioni “Pino”, nato a Legnaro (PD) l’8.8.1904, ebbe una vita avventurosa e travagliata entrando nella banda del monselicese Giuseppe Bedin, che fu stroncata nel 1939. Lampioni, catturato fu processato e condannato a 21 anni di reclusione ed incarcerato a Ancona. Grandi furono le traversie della moglie e dei tre figli. Verso la fine di agosto, primi di settembre 1943, in un tremendo bombardamento di Ancona, le carceri furono sconquassate dalle bombe, con decine e decine di morti e feriti. Lampioni e pochi altri si salvarono. Per due giorni si prodigò nei soccorsi e poi, su consiglio del capellano delle carceri, che lo incoraggiò a mettersi in salvo, fuggì riuscendo a tornare a Padova a piedi. Qui entrò in contatto con Aronne Molinari, dirigente comunista impegnato nella Resistenza Vicentina, comandante poi della divisione garibaldina “Sabatucci”. Da questi fu introdotto nella vita partigiana e fu assegnato, non senza suscitare diffidenze e contrasti, al gruppo che andava costituendosi a Malga Campetto. L’inserimento di “Pino” fu sicuramente un valido investimento: egli si distinse nelle numerose azioni, nel comportamento, nella capacità di consigliare e di guidare i giovani sulla base di nuove motivazioni di giustizia e di riscatto, divenendo anche commissario del battaglione (poi brigata) “Stella”. Rimase anche ferito in uno scontro con i fascisti a Marana. Tra l’8 e il 10 agosto 1944, mentre era a Padova, fu arrestato dai fascisti probabilmente in seguito alla delazione di una delle figlie della famiglia che lo ospitava. Rinchiuso nel carcere di Padova, fu prelevato dai fascisti il 17 agosto e condotto in Via Santa Lucia, dove, per rappresaglia all’uccisione del colonnello fascista Bartolomeo Fronteddu (avvenuta non per mano di partigiani ma di un tedesco per rivalità in amore), fu impiccato insieme a Flavio Busonera e a Ettore Calderoni. Nello stesso giorno e per lo stesso motivo vennero fucilati a Chiesanuova altri 7 partigiani, tra cui “Dante” (vedi nota 22).

(23) Clemente Lampioni “Pino”, nato a Legnaro (PD) l’8.8.1904, ebbe una vita avventurosa e travagliata entrando nella banda del monselicese Giuseppe Bedin, che fu stroncata nel 1939. Lampioni, catturato fu processato e condannato a 21 anni di reclusione ed incarcerato a Ancona. Grandi furono le traversie della moglie e dei tre figli. Verso la fine di agosto, primi di settembre 1943, in un tremendo bombardamento di Ancona, le carceri furono sconquassate dalle bombe, con decine e decine di morti e feriti. Lampioni e pochi altri si salvarono. Per due giorni si prodigò nei soccorsi e poi, su consiglio del capellano delle carceri, che lo incoraggiò a mettersi in salvo, fuggì riuscendo a tornare a Padova a piedi. Qui entrò in contatto con Aronne Molinari, dirigente comunista impegnato nella Resistenza Vicentina, comandante poi della divisione garibaldina “Sabatucci”. Da questi fu introdotto nella vita partigiana e fu assegnato, non senza suscitare diffidenze e contrasti, al gruppo che andava costituendosi a Malga Campetto. L’inserimento di “Pino” fu sicuramente un valido investimento: egli si distinse nelle numerose azioni, nel comportamento, nella capacità di consigliare e di guidare i giovani sulla base di nuove motivazioni di giustizia e di riscatto, divenendo anche commissario del battaglione (poi brigata) “Stella”. Rimase anche ferito in uno scontro con i fascisti a Marana. Tra l’8 e il 10 agosto 1944, mentre era a Padova, fu arrestato dai fascisti probabilmente in seguito alla delazione di una delle figlie della famiglia che lo ospitava. Rinchiuso nel carcere di Padova, fu prelevato dai fascisti il 17 agosto e condotto in Via Santa Lucia, dove, per rappresaglia all’uccisione del colonnello fascista Bartolomeo Fronteddu (avvenuta non per mano di partigiani ma di un tedesco per rivalità in amore), fu impiccato insieme a Flavio Busonera e a Ettore Calderoni. Nello stesso giorno e per lo stesso motivo vennero fucilati a Chiesanuova altri 7 partigiani, tra cui “Dante” (vedi nota 22).

C’era un uomo che continuava a camminare avanti e indietro, con fare sospetto. Non si sapeva se fosse un semplice passeggero o uno che spiava le mosse dei partigiani, che da «Marco» avevano la base per i rifornimenti. «Pino», nel dubbio, uscì dalla casa, gli si avvicinò di nascosto, lo afferrò d’improvviso e lo trascinò giù per la scarpata nella sottostante stradina che portava nel garage. Gli controllò i documenti e poi lo lasciò andare, poiché non era una spia, ma semplicemente uno che aveva perso il treno e stava aspettando la corsa successiva.

Per quanto riguarda «Dante», «Wally» ricorda di aver svolto per lui una missione particolarmente delicata. Ebbe infatti l’incarico di andare al Distretto Militare di Vicenza per ritirare il suo lasciapassare. Non senza paura la staffetta si presentò all’ufficio, fingendosi la cugina, ritirò il documento e fece ritorno, senza inconvenienti, nella sua casa a Selva di Trissino. Il giorno successivo passò di lì un giovane in motocicletta. Si presentò a «Wally» chiedendo di «Dante», dicendo che era un suo collega e aveva urgenza di parlargli. Ma «Dante» non c’era, così la pregò di riferirgli che egli si sarebbe dovuto recare a Padova a prendere in consegna un gruppo di uomini che costui aveva organizzato. Aggiunse che, nel caso in cui «Dante» fosse stato impossibilitato a recarsi a quell’appuntamento, la stessa «Wally» avrebbe dovuto andare a Ponte Alto di Vicenza per incontrarsi nuovamente con questo giovane motociclista, che le avrebbe consegnato alcuni importanti documenti. «Dante», quando fu sera, arrivò alla casa di «Wally», che gli riferì ogni cosa e gli con- segnò il lasciapassare. Egli ne fu così contento che prese in braccio la piccola «Wally» e la sollevò più volte in aria: era felice perché con quel documento avrebbe potuto finalmente passare a casa per rivedere la madre, la sua fidanzata e i famigliari. «Wally» risparmiò il viaggio a Ponte Alto. «Dante» invece andò a Padova, ma lì fu catturato e quindi fucilato. Dopo la morte di «Pino» e di «Dante» arrivò in zona «Carlo» Sartori (24), che é stato comandante della “Stella” per meno di un mese, dopo di che ne ha assunto il comando «Iura»(25).

(24) Sartori Alberto “Carlo” – nato il 18.3.1917 a Stradella (Pavia) da Giovanni (originario di Valdastico) e Castagno Giovanna (di Firenze). Fuoriuscito nel 1938 a Parigi per ragioni politiche,divenne dirigente dell’Unione Popolare Italiana. Allo scoppio della guerra si arruolò nell’esercito francese. Passato in Africa del nord si unì al gruppo tunisino del P.C.. Da lì raggiunse l’Italia con la missione alleata “Costa”. Catturato rimase in carcere fino al 29 maggio 1944, data in cui evase e raggiunse Schio entrando in contatto con la brigata “Garemi”. Ai primi di agosto fu a Recoaro. E quando “Dante” fu catturato e ucciso a Padova, diventò comandante della “Stella”. Alla fine di Agosto fu nominato commissario della brigata “Pasubiana”. Esonerato da quell’incarico il 22 novembre 1944, collaborò alla organizzazione della Brigata “Mameli”. Verso il marzo 1945 si trasferì nel basso vicentino dove organizzò a Lonigo la brigata “Martiri di Grancona II”. (Da G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 170, nota 28)

(25) Pagnotti Armando “Iura” – nato a Vicenza il 2.6.1919 da Valmore e Costalunga Angela; a 5 anni emigrò in Belgio. Iscritto a scienze biologiche nell’università di Bruxelles, venne in Italia ai primi di Settembre ’43 per assolvere gli obblighi di leva. Con l’8 settembre si trasferì a Schio presso parenti ed entrò in contatto con gli antifascisti del luogo e in particolare con Domenico Baron e Alfredo Lievore. In seguito con “Alberto” (Nello Boscagli) organizzò i GAP nelle provincie di Vicenza e Verona. Quando fu fondata la Garemi verso metà maggio 1944 “Iura” ne divenne il vice comandante. Fu comandante della brigata “Stella” dal mese di settembre 1944 alla Liberazione (Da G. ZORZANELLO, Bigata “Stella” , cit., pag. 215, nota 6)

Madrina della Brigata Stella

Era verso la fine di agosto 1944 quando i partigiani della “Stella” vollero che «Wally» diventasse la madrina della Brigata. Era un pubblico riconoscimento dell’importanza del ruolo che quella giovane donna aveva fino allora svolto, nonché della dedizione e del coraggio da lei sempre dimostrati. C’è stata una specie di cerimonia durante la quale «Catone» oltre a spiegare le motivazioni di quella scelta, invitò i partigiani a non mancarle mai di rispetto, anzi di aiutarla e difenderla. In quell’occasione le regalarono una pistola calibro 7,65 fornita di una bella custodia ornata con varie frangette, ideata e realizzata da uno dei partigiani. Era una pistola particolare, forse di origine slava, comunque non italiana. Quell’arma le era stata donata per difesa personale, ma «Wally» non se la portò mai appresso durante gli spostamenti, sia a piedi che in treno, perché se gliela avessero trovata addosso, sarebbe stata sicuramente compromessa. Quella pistola poi durò poco perché fu sequestrata dai fascisti durante il rastrellamento del 9 settembre. Quell’arma non fu il solo regalo che le fecero i compagni in quella occasione, le donarono anche una preziosa collana composta da quattro o cinque cate- nelle d’oro. Era un gioiello certamente prelevato in qualche casa fascista.

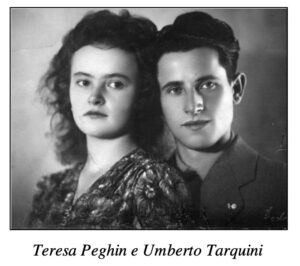

A guerra finita, quando Teresina «Wally» e Umberto Tarquini decisero di sposarsi, poiché l’oro era introvabile e, se anche fosse stato possibile reperirne, non avevano soldi a sufficienza per acquistarlo, decisero di far fondere la collana, con la quale furono modellate le fedi per il matrimonio, quelle che ancora oggi i due sposi portano come simbolo della loro felice e prolifica unione. Teresina ricorda anche che con la “deca” riscossa al termine del conflitto come ricompensa per essere stata partigiana – trentanovemila lire – si procurò un po’ di dota. Con la deca che Umberto riscosse per la prigionia subita in Africa, fu acquistata la camera da letto.

A guerra finita, quando Teresina «Wally» e Umberto Tarquini decisero di sposarsi, poiché l’oro era introvabile e, se anche fosse stato possibile reperirne, non avevano soldi a sufficienza per acquistarlo, decisero di far fondere la collana, con la quale furono modellate le fedi per il matrimonio, quelle che ancora oggi i due sposi portano come simbolo della loro felice e prolifica unione. Teresina ricorda anche che con la “deca” riscossa al termine del conflitto come ricompensa per essere stata partigiana – trentanovemila lire – si procurò un po’ di dota. Con la deca che Umberto riscosse per la prigionia subita in Africa, fu acquistata la camera da letto.

Vai al libro di Giorgo Fin “Teresa Peghin”

Articoli collegati:

- Teresa Peghin: introduzione al libro 18 Marzo 2025

- Viaggio guidato dalla penna di Giorgio Fin alla scoperta della vita di "Teresa Peghin Wally" 26 Marzo 2025

- Anna Peghin (1929-2009) 27 Gennaio 2009